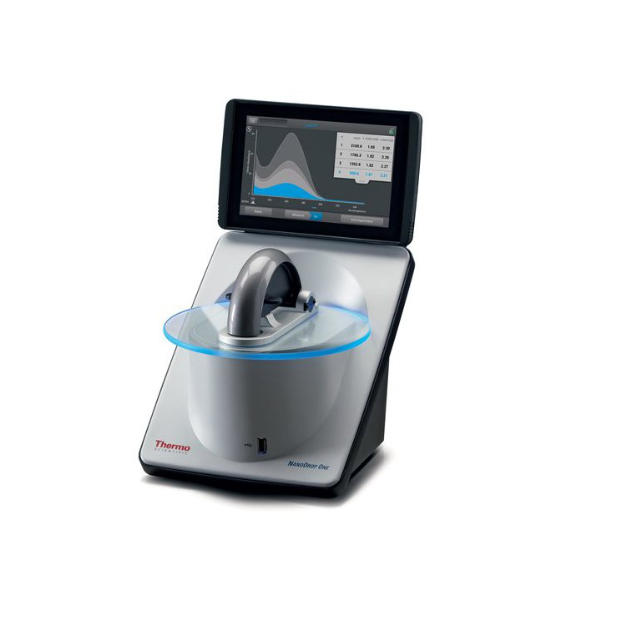

分光光度法作为现代分析化学的重要检测手段,广泛应用于化学、生物、环境和医学等领域。赛默飞分光光度计BioMate 160作为一款性能稳定、功能丰富的紫外可见分光光度计,能够实现核酸、蛋白、酶动力学、细胞生长及各种常规光谱测定。然而,再精密的仪器在实际应用中都会不可避免地受到误差影响。为了确保数据的科学性与可比性,必须通过系统的误差校正来保持测定结果的准确性和稳定性。

本文将从误差来源、校正原理、校正方法、具体操作流程以及实验优化五大方面展开,全面阐述BioMate 160的误差校正策略。

在进行误差校正之前,首先需要明确分光光度计可能产生误差的主要来源,这些误差既可能来自仪器自身,也可能来自外部环境及操作人员。

波长偏差:单色器中的光栅或棱镜位置偏移,会导致实际入射光波长与设定值不符。

杂散光干扰:光路中非目标波长光进入检测器,降低检测灵敏度。

透镜污染或老化:光学部件上的灰尘、油污或老化裂纹会改变透光率。

光电检测器灵敏度下降:光电倍增管或光二极管随使用时间衰减。

电路噪声:信号放大器的噪声干扰导致基线不稳。

比色皿污染或划痕:影响透射光强度,造成背景吸收。

样品浓度波动:配制溶液不均匀或稀释操作误差。

溶剂吸收背景:某些有机溶剂在紫外区存在较强吸收峰。

温度变化:影响光源强度和样品吸收特性。

电磁干扰:实验室其他设备可能造成信号扰动。

读数不一致:人工记录时存在主观偏差。

样品放置不当:比色皿位置不准或方向错误。

BioMate 160采用光栅单色器与高灵敏度光电检测器,理论上能够实现较高的光谱分辨率和准确度。但实际工作中,仪器需定期校正以确保性能符合规范。误差校正主要基于以下原理:

波长校正原理

通过标准物质的已知吸收峰位置(如氧化钬玻璃或汞灯谱线)对比实际测得峰位,修正光栅系统。

透光度校正原理

利用透光率已知的标准滤光片,校准光强检测系统,保证透过率读数的准确性。

基线校正原理

在无样品情况下测定空白溶液光谱,以此消除系统噪声和背景信号。

漂移校正原理

通过连续扫描和重复测量,评估并修正随时间变化的光源稳定性。

使用氧化钬标准玻璃或汞灯。

常见吸收峰位置:279.4 nm、361.5 nm、536.2 nm。

将测得值与标准值对比,调整系统。

选用透射比标准滤光片(10%、20%、50%、100%透过率)。

测定透过率,计算与标准值的偏差。

配制不同浓度的标准溶液(如K₂Cr₂O₇)。

测定其在特定波长下的吸光度,绘制浓度-吸光度直线。

检查是否符合比尔定律。

采用NaNO₂或KCl溶液,在特定波长处应完全吸收。

若仍有信号,则说明存在杂散光。

在空白溶剂条件下,进行多次扫描。

若基线随时间偏移,需要调整光源或检测电路。

打开仪器电源,预热至少30分钟,确保光源稳定。

插入氧化钬滤光片。

扫描200–600 nm范围。

比对标准峰位,若偏差超出±1 nm,进行系统修正。

插入标准透光滤光片。

逐一测定透过率。

调整电路增益,直至偏差≤0.5%。

装入空比色皿,装入纯溶剂。

运行基线扫描程序,存储为校正基线。

配制不同浓度的重铬酸钾溶液。

在350 nm波长处测定吸光度。

绘制吸光度-浓度曲线,确认直线相关系数≥0.999。

采用1% NaNO₂溶液,在400 nm处测定。

吸光度应≥2.0,否则需清洁光路。

将校正结果记录在仪器维护日志中。

每月例行一次校正,每次校正完成需签字确认。

比色皿必须严格清洗,避免划痕和污染。

校正标准物质应妥善保存,避免受潮或光照损坏。

校正操作应由固定人员负责,减少人为差异。

实验室环境需保持恒温,避免光源漂移。

光源使用超过1000小时,应考虑更换灯管。

经过系统误差校正后,BioMate 160的测定结果会更加可靠。其应用优化体现在以下几个方面:

核酸检测

A₂₆₀/A₂₈₀比值准确性提高,DNA/RNA纯度判断更可靠。

蛋白定量

BCA或Bradford法测定结果误差减小,实验重复性增强。

酶动力学研究

时间依赖吸光度变化更精确,有利于绘制米氏曲线。

环境检测

水质中重金属、COD等指标结果与标准方法吻合度更高。

赛默飞分光光度计BioMate 160作为实验室常用的分析工具,其误差校正工作直接关系到实验数据的科学性和实验结论的可靠性。通过系统化的误差识别、合理的校正方法和规范的操作流程,可以有效降低波长误差、透光度误差、杂散光干扰及基线漂移等问题。实验人员应将误差校正作为常规维护的一部分,坚持定期检查与记录,以确保仪器始终处于最佳运行状态。

误差校正不仅是仪器管理的必要步骤,更是科学实验的基础保障。只有在准确、稳定的检测条件下,BioMate 160才能充分发挥其优势,成为科研与应用分析中的可靠助手。

杭州实了个验生物科技有限公司